疫情的突然到來,給千行百業造成了大沖擊,event行業也是重災區之一。由于很多重大活動紛紛取消或延期,商業性活動更是全面暫停,大量的客戶把精力和預算轉投到線上渠道,很多同行開始對event行業的前景產生了懷疑,甚至有人說出了“線下活動是末路甚至活動行業已死”的論斷,還有的老板萌生了關掉公司的想法……

針對這樣的情況,我想寫點東西分享給大家。借此機會希望大家都靜下心來好好想一下本行業的過去、現在和未來,把當前的嘈雜拋在腦后,洞悉行業本質深度思考,一定會有助于祛除煩躁和焦慮的情緒,最好是重新樹立信心,等疫情結束以后重整旗鼓,重新出發!

關于Event

首先,我們開門見山,先聊聊什么是event?

Event的意思其實特別簡單,即“Gatherings of people”

翻譯過來就是指“人的集會”。

Event這個詞進入中國后,很多人把它翻譯成“會展”或者“事件”,這都是很狹義的理解。

Event 包含了會議,展覽會、節慶、體育賽事、演唱會、娛樂演出、狂歡節、政府活動、婚慶、派對等多種形式,其內容遠非“會展”和“事件”這兩個詞所能涵蓋的。因此,中文里能表達比較準確的詞也就是“活動”這兩個字了。

可是,現在國內有會展專業的大專院校還是把event industry叫成會展專業,“會展”雖然聽起來讓中國人容易理解,但畢竟只是event領域里的一個分支,并不能代表專業和學科的全部。要想培養出專業人才,學課名字要首先精確。所以,強烈呼吁國內的專業教育機構把event這個詞的翻譯和涵義修改一下。

還有的人把國外MICE行業理解成活動行業,其實也不對。MICE是meetings, incentives, conferences和exhibitions四個詞的首字母縮寫形式,可以翻譯成“會獎旅游”,它一般被旅游行業或酒店行業使用,其業務范圍也遠遠不能涵蓋event行業的所有內容。

既然event涵蓋形式很廣,那大家所知道的很多事情都屬于event范疇,比如奧運會、世博會、超級碗、NBA賽事、明星演唱會、總統就職典禮、火人節、維多利亞的秘密內衣秀、奧斯卡頒獎典禮、時裝周、70周年國慶、汽車展、淘寶造物節等等。

無論是官方的,還是民間的;無論是政府的,還是商業的;無論規模是大還是小;無論是短短幾個小時還是長達數月,這些活動本質上都是event。

講到“人的集會”,就必須要聊聊人的特性。

人是群居動物。

什么是群居動物?群居動物是以群體為生活方式,在生活中無論進食、睡覺、遷移等行為都以集體為單位,彼此間相互關照相互協助的動物。

區別于其他動物,人又是有感情、有思維活動的,除了技藝交流的需要外,還有思想、情感交流的需求。

一個西方社會學家曾說過:“集體集會作為人類體驗的一部分由來已久,它不僅是人們聚集到一處,通過觀看一場比賽、一場音樂會或者一部戲來分散對生活的注意力,而且是人們與比個體更強大的事物建立聯結,感知歡樂、社會聯結、意義和安寧的機會。”

人們交往、交流與聚集,是人類生存發展的客觀需要和主觀需求。人的本質是社會化人,正如馬克思所說,人是社會關系的總和。

作為中國第一代互聯網的原住民,95后00后們天天沉迷于線上的各種極致體驗,為何還要買票親身去China Joy現場體驗?為何還要買飛機票門票到杭州去現場感受淘寶造物節?

也就是說,無論科技如何發展,線上體驗如何發達,虛擬世界如何豐富,也無法替代現實生活中人們對聚集的需求和沖動。只要有人在,各種event也將會在人類社會中長期存在。

疫情期間,人們的表現也足以證明這一點。過去人們暢想著24小時足不出戶的網絡生活,現在移動互聯網的極度發達也早已實現了這個夢想。可是,很多人在家隔離期間覺得“簡直憋壞了“,為什么特別想出去串門、聚會、打麻將、看電影或者逛超市?

因為,聚集是人的原始欲望。用王東岳先生的“遞弱代償”原理解釋,當科技越發達對人類社會的戕害作用越大的時候,反而顯現出越原始的越穩固,也越長久。

中國Event行業發展狀況

中國的event 行業歷史并不長,一共都不到30年。除了展覽業務相對獨立以外,過去其它業務大都是從屬于公關或者廣告公司的分支業務,預算也是包含在年度公關或廣告費用里的,甲方也沒有相應的專門職位。

直到今天,還有很多event公司習慣于叫某某公關公司,可他們的業務連任何PR方面的關聯都沒有,更沒有一點PR基因。更有意思的是公共關系協會里有一堆純event公司,他們被歸類為主業為活動執行的公關行業內公司,這種現象可能只會在中國出現,應該算是歷史遺留下來的濃厚印跡吧。

在相當長的一段時間里,有很多event公司的老板有著一種PR情結,想嘗試向PR公司轉型,因為大家普遍認為:PR是腦力勞動,是智業,event是體力勞動;PR服務有value,event服務value不高;PR公司利潤高,event公司利潤低。殊不知當移動互聯網席卷而來的時候,一夜間傳統PR公司的日子也變得不太好過了,要么業務縮水要么轉型做數字營銷,而一直專注在純event領域的公司,反而得到了大發展。

中國現在本土的event公司是分別從幾個源頭發展而來的,有的是從印刷品起家的,有的是從商務接待起家的,有的是從展覽公司起家的,有的是從演藝公司起家的,有的是從模特經紀起家的,大家當初做的都是event行業的某一個分支,但并不知道做的是event行業,最后隨著業務范圍的增多和西方event理論的普及,尤其是外資event公司進入中國,才明白這原來是一個很大的產業。

甲方也開始設立專門的event部門和職位,以獨立于公關部門和廣告部門,預算也是獨立的,并且預算也逐年在增加。這個變化帶來的直接影響就是讓event在行業地位上真正獨立出來,能和公關、廣告兩種傳統營銷方式相提并論,甚至很多時候客戶會做一場以event為核心的marketing campaign,公關和廣告還需要配合,這在過去是無法想象的事情。

Event行業的崛起也導致了一批優秀的本土event專業公司異軍突起,他們再也不用看公關公司或廣告公司的臉色了,可以獨立和客戶簽訂合作協議,談全年的event策略、創意和預算。直至今日,中國的event行業規模和產值,早已把公關和廣告兩個行業遠遠地甩在了后面。

在此,我要想表明,我無意貶低公關和廣告行業。相反,我要向兩個偉大的行業致敬。在中國特殊的環境里,沒有這兩個行業的前輩們的呵護和引領,也不會有后來event行業的孕育和成長。

后來,中國event公司在甲方客戶眼里的地位也有了相當大的變化,稱呼上最開始叫vendor,后來叫supplier,再到agency(這個叫法已經能跟公關和廣告同行們平等了),現在很多客戶都改叫partner,從稱呼的演變上足以看出event公司被甲方尊重的程度逐漸提升,這是一種很大的進步!

同時不可否認的是,在相當長的一段時間里,外資展覽公司、event公司進入中國后為中國本土event公司指引了方向,提供了扎實的行業理論和方法論,也培養了大批人才。后來本土event公司又結合自身的實際情況加以改造和創新,慢慢也有了自己的體系和方法論。

現在可以驕傲地說,本土event公司無論是在營業收入、創意表現、客戶級別、人才儲備、發展潛力等諸多方面都已經超越了外資公司。甲方客戶哪怕是外資企業也早已摒棄了“International公司優于Local公司”的想法,認為本土event公司除了創意不輸于外資公司以外,還具有價格低、靈活度高、更具拼搏精神等特點。

作為中國的商務服務業起步較晚的行業,event行業就這樣和其它行業走過的路一樣,也慢慢完成了從學習、跟隨到創新、超越的蛻變!

但必須客觀地講,無論是外資還是本土Event公司,都帶動了整個行業生態系統的快速發展,下游供應商的專業化分工越來越細,新的技術不斷涌現又反推著event行業的變化層出不窮,不斷迭代,讓人應接不暇。

行業里還有一件幸事,就是從幾年前開始,中國有了event行業自媒體。這些自媒體的誕生一下子把行業的封閉狀態打破了。這些自媒體有的偏重于舞美案例分享,有的偏重于創意設計類案例解析,有的偏重于活動教育原理或知識傳播,有的偏重于汽車或時尚類案例,有的偏重于會展行業信息,有的偏重于活動資源分享,有的偏重于活動公司的榜單排名……它們的不斷涌現不僅使中國event行業越來越公開透明,也拉近了event行業上下游的關系。在此我也大膽預測一下,未來行業自媒體還會越來越多,并且越來越專業,甚至可能會出現一個較大的媒體平臺把很多功能聚合在一起。

可仍然遺憾的是至今還沒有一個event行業協會或聯盟,這在國外同行眼里絕對是不可思議的。現在的行業組織要么是會展協會、演出協會,要么是商旅協會、公關協會,這都不是真正屬于event行業自己人的組織。所以,在此呼吁國家相關部門能看到現狀,盡早批準設立專門的event行業協會組織。

關于體驗營銷

先聊聊人的體驗。

人的體驗推動進步。一次經歷可能會激發一個人去創造、去改變、去質疑他們的信仰,去擁抱一個想法,或者去迸發一個新的激情。

體驗是人類存在的基礎。一個人可以利用他人的經驗,來幫助形成和合法化自己的決定;為了識別潛在風險或機會,回顧他人的經歷是人類的自然本能。

菲利普·科特勒(Philip Kotler)在他的營銷著作《營銷3.0: 從產品到顧客,再到人文精神》中,他認為消費者正變得自覺、主動和強大。在以產品為基礎的1.0時代和以消費者為基礎的2.0時代之后,我們將進入以人文為基礎的3.0時代。

消費者原有的身份消失了,被重新還原成具有個性和多樣性、受價值和情感驅動的人群,他們是企業潛在的合作者。更進一步,他們不是品牌內容的消費者,而是品牌內容的創造者。

萬事達卡(Mastercard)全球CMO Raja說:“當今世界變得更加‘體驗化’,每一個都是內容的生產者。人們對美好體驗的需求是無限的”。

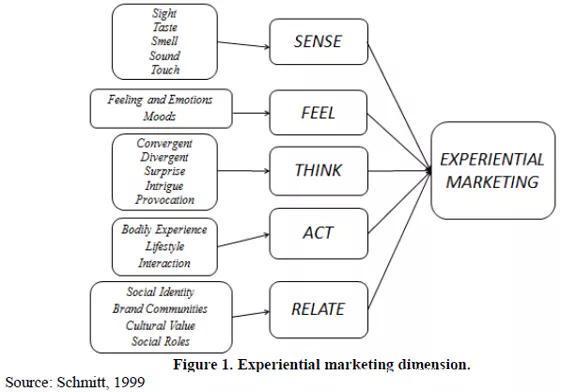

十幾年前,西方的體驗營銷(experience或者experiential marketing)理論傳入中國,很多本土event公司紛紛趕起了時髦,改稱自己是體驗營銷服務公司。因為體驗營銷更與時俱進,理論更先進更有體系,認為體驗營銷理論核心講的就是“五感”,即Sight(視覺)、Hearing(聽覺)、Smell(嗅覺)、Taste(味覺)、Touch(觸覺),恰恰更高級地涵蓋了event行業要營造的氛圍和預期的目的。

這沒什么問題,因為維基百科上面:

event marketing

experiential marketing

engagement marketing

三個詞說得是一件事,只不過大家的使用習慣不一樣而已。也有國外很多同行,非要把這三者區別開來,發表了諸多觀點。但以我個人來看,這三者本質上并無區別只不過event marketing是最早的概念,后面兩個比較新一些,理論體系也越來越成熟和完善,頂多算是一種理論升級。

Event最精彩的地方是Live的屬性,就是現場感。唯有通過巧妙的創意和設計,現場氛圍的營造,才能最大程度地調度來賓的“五感”,從而達到無與倫比、超乎想象甚至匪夷所思的效果。當人們記住了一些瞬間,或者有了即刻的心靈震顫,那就產生了與品牌的關聯。

當然體驗營銷理論中,除了Sense(感官)體驗,還有其它四種體驗,就是Feel(情感),Think(思考),Act(行動),Relate(關聯)。在這里,我們不展開來講。

自從有了互聯網尤其是移動互聯網,人們增加了新的體驗,就是線上體驗或者數字體驗。這是一種虛擬體驗,大家經常在網上購物的時候說“體驗太差”,或者常說的一句話“這個界面或APP對用戶不友好”,指的就是一種虛擬體驗。

因此隨著時代的發展,體驗營銷也不能再像過去只強調線下的、身體的體驗,應該要把線上的、虛擬的體驗加進去,才能組成全方位的體驗。只有包含線上線下兩種體驗的體驗營銷體系才算是完整的體系。

為了方便大家理解,我們也可以用兩個空間的概念來表達,一個是“虛擬”空間指線上,一個是“物理”空間指線下。下圖可以清晰地看到在移動互聯網時代里,一次完整的體驗分別在兩個空間里的不同階段需要做些什么。

由此,我們就逐漸引出另外一個話題,就是線上和線下的關系。

線上與線下的關系

先理清兩個概念。

線上營銷是英文onlinemarketing的翻譯,它是指通過互聯網手段傳達促銷信息給顧客的一種營銷形式,主要包括網站、郵件營銷、社交媒體營銷、移動廣告、內容營銷等。

大家容易把:

“Online marketing”

“Digital marketing”

混為一談。

Digital marketing中文翻譯為數字營銷,數字營銷是一個涵蓋所有涉及電子媒體的營銷類型的總括性術語,它包括廣播、電視、電話、電子廣告牌和線上營銷等內容。因此線上營銷只是整個數字營銷領域的一個子集而已。

不過這兩個詞在有些國家是通用的,比如意大利。整體來說,2013年以后,“數字營銷”一詞在全球越來越流行,可是在美國,“線上營銷”的叫法仍然還在流行。在中國,我認為大多數人的理解也會把這兩個詞劃等號,因此我們也不必糾結于用哪個詞比較好。

說到這里,我們就可以簡單來概括一下數字營銷和體驗營銷的關系:

01一定意義上講,數字營銷填補了體驗營銷的空白。有了數字營銷的加入,體驗營銷變得越來越可衡量,越來越有生命力。

02兩者是不可分割的,早已是你中有我,我中有你。

03雖然兩者對品牌的個人行為都有獨特的效果,但它們是相輔相成的。它們的結合帶來了強大的社會影響力、全球參與、積極的感召力。

04兩者的結合,不僅對品牌形象具有著開創性的意義,而且也在正日益成為新的潮流和規范。

對于兩個行業的從業者來說,了解清楚這些事實會幫助大家做好決策。在自己原本的領域里如果需要跨到對方領域里去,那必須先了解清楚自己的基因和兼容能力,這樣才不至于因認識不足而導致錯誤判斷而鑄成大錯。

如果非要把數字營銷和體驗營銷兩個行業做一點比較的話,那我就簡單地拿一些數據說一說,大家再來分辨誰的前景更加廣闊。

據eMarketer研究報告,2019年全球數字營銷的產值在3.3千億美元。預計2023年達到5.1千億美元規模。

即便是推測到2026年,數字營銷的規模也不會到萬億水平。

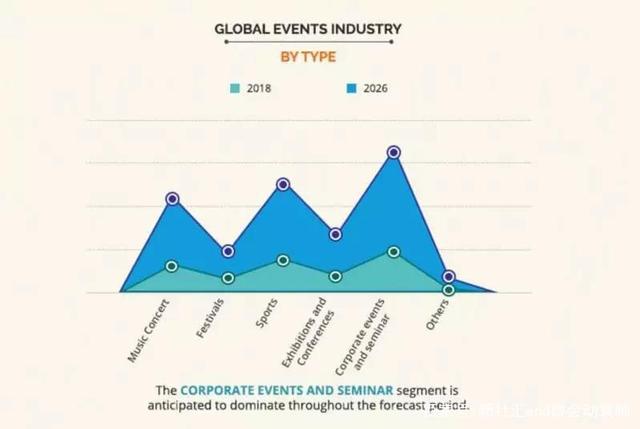

而根據Allied MarketResearch的研究報告,全球活動行業規模在2018年已經達到1.1萬億美元,預計將以年復合增長率10.3%的增速在2026年達到2.33萬億美元的規模。

如果把范圍再縮小一下到MICE行業,數據顯示全球MICE行業規模在2017年達到8050億美元,預計將以年復合增長率7.6%的增速在2025年達到1.44萬億美元的規模。

由此看出,從數字營銷和活動營銷兩個行業的未來5-10年數字推斷,活動行業仍然比數字營銷產值大很多。這應該就是我們所有event行業從事者們未來的信心和底氣!

下面的圖標說明了幾種活動類型從2018年到2026年增長的趨勢圖。大家可以看出,企業活動是未來增長最大的類型,居于所有活動類型之首,這也同樣給了我們服務B2B客戶的event公司很大動力。

從區域來看,亞太區域高于平均增長水平,將以年復合增長率13%的增速增長,這其中貢獻最大的將是哪個國家,相信大家不言自明,一定是中國!那作為中國的event公司,我們又應該在這股洶涌的大勢里有何作為呢?請大家好好思考一下。

再從另一個角度來對比一下,那就是客戶預算。

根據ForresterResearch最新的研究報告,2020年在幾種營銷手段里,Events的預算占比將是最高的,居然達到了24%。

2015年的數據是Events占據市場費用的比例最高,占14%,其次是數字廣告和營銷(10%),內容營銷(9%),網站(9%)。

短短5年時間,Events的比例不僅上升了10個百分點,還仍然高居榜首。

對行業未來的預測

中國event行業未來前景廣闊

世界潮流,浩浩蕩蕩。中國的崛起就是世界潮流,中國商務服務業隨著中國崛起,也必將是一股潮流。

“中國是一片汪洋大海,不是小河溝”。水大魚大,在這片汪洋大海里,中國event行業一定會變成一條大魚。

不信的話,大家可以研究一下近5年來中國的酒店和會展中心建設和開業了多少,一直在建一直不夠用。場館越建越大,排期依然爆滿,這就是行業最好的晴雨表。

顛覆行業的不一定是event行業內部

大家都知道,過去很多行業的顛覆并不是本行業內部帶來的。

就拿廣告公關行業來說,WPP長期作為最大的廣告傳媒巨頭,顛覆它的不是陽獅,也不是電通,而是來自于咨詢行業的埃森哲。

Event行業也一樣。大家發現現在的競爭對手突然增多了,而他們在過去根本不可能涉足這個行業。比如一些LED設備制造商開始做租賃服務,過去他們只負責生產賣給租賃商就好了,不僅做租賃,甚至憑借強大的酒店網絡組建了會務銷售團隊做策劃和執行;再比如,一些電視臺制作團隊開始出來參與商務客戶的年會競標等等。

現在的世界已經變成了平的,過去的很多壁壘和障礙早已被打破。因此,很多界限已經逐漸模糊或者消失殆盡,從某種意義上講,跨界已經是個偽命題。

你將被誰顛覆?你要顛覆誰?誰也沒有答案。唯一能做的就是不要呆在舒適區,多學習多思考,保持洞察。

技術和創意是兩大重要驅動力

先說技術,它是硬實力。

Event行業從來都是伴隨著科技行業的發展而不斷創新的,有時候甚至是最新科技的試驗場。

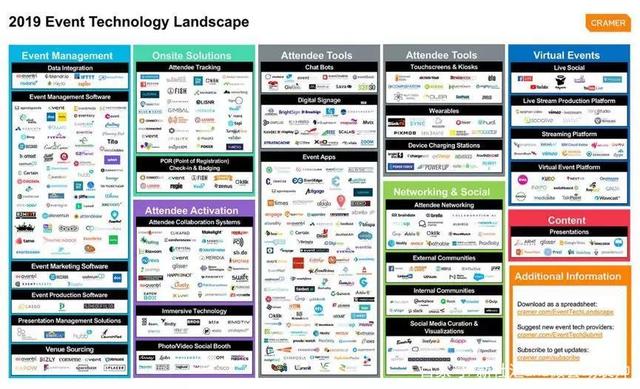

大家看看2019年全球event行業技術的全貌。

從類別上分:

EventManagement, Onsite Solutions, Attendee Activation, Attendee Tools,Networking & Social, Virtual Events, Content

等7個大類26個小類。這些技術幾乎涵蓋了硬件、軟件、數據整合、系統集成、解決方案、平臺開發、Apps開發、虛擬技術、可穿戴設備、數字顯示、社交、內容設計和美化等諸多內容。

除此以外,作為中國event行業內人士,大家一定對近幾年國內大量最新的LED顯示、燈光、舞臺數控,數字轉播、多媒體互動、云平臺等技術的快速更新迭代有所震撼。未來10年,這些技術的創新速度只會越來越快,越來越驚人。

再說創意,它是軟實力。

由于人不斷地想求新求變,因此對體驗的要求也越來越高。如同我上面所講,一個活動無論大小都想要全方位的獨一無二的體驗,現場要有很多“Wow moments”,離開現場在社交媒體上還要有經久不衰的話題和回憶。這一切的一切都要來源于要有好的創意。

Event行業里創意的要素越來越被重視甚至夸大。大到big idea, storyline,KOL選擇,流程設計,openingprogram, magic moment; 小到主視覺,video腳本, on-stage demo,互動場景,展區設計等等,無一不要求震撼人心,令人難忘。

而創意是人腦想出來的,未來AI再發達也替代不了人腦的這一功能,因此創意的角色也是無可替代的。

創意和技術要結合起來,不可偏廢。如同練功夫一樣,“內練一口氣,外練筋骨皮”,一軟一硬的功力掌握了,未來就可以立于不敗之地。

...最后給大家講一講我的故事...

20年前的現在,我是一個剛入行3個多月的新人。我們公司就在老國展1號館4樓辦公,每天上班沒事就下樓去看看各種展覽會。在公司發郵件還要跟領導申請,得到許可后去到那臺上網專用的電腦點擊用ADSL撥號上網,聽到一陣茲拉茲拉的聲音后,網絡接通打開網頁和郵箱……緊接著兩個月突然迎來了互聯網大潮,樓下關于互聯網行業的展覽會越來越多,我們服務的客戶還都是特別好的客戶,有搜狐、新浪、中華網還有163郵局,那個時候聽的最多的一句話就是“互聯網會改變我們未來的生活方式”。其實根本不明白到底能改變什么?怎么改變?

20年一晃而過,這句話的確變成了現實。互聯網已經像水電一樣成為基礎設施,我們的生活也早已離不開互聯網。同樣在這20年里,我個人也經過了不斷的成長和蛻變,后來創辦了墨馬營銷機構。中國的event行業也由邊緣,逐漸走入中心,我們剛剛通過一代人的努力把這個行業的底子打好,準備迎接下一個20年的大發展。

雖然疫情的到來,讓我們遇到暫時的困難,但是從長遠來看,活動行業絕不會衰落,更不會滅亡,它反而有更蓬勃的生機和活力。

大家一起加油,熬過去,就一定能迎來曙光和希望!

來源:Momust墨馬

作者:Michael 墨馬營銷機構創始人兼CEO

微信公眾號:會獎CMIC

微信公眾號:會獎CMIC打開手機微信“掃一掃”