8月29日,歷經四年建設的浙江省博物館之江館區開門迎客,隨同邊上的浙江省非遺館、浙江圖書館之江館、浙江文學館(暫未開放)一起構成“之江文化中心”。

今天,文旅君帶大家探訪省博之江館,一起來看看其中的寧波元素~

“浙江一萬年”里的寧波元素

省博之江館的一樓、二樓是通史展廳“浙江一萬年”,該展廳結合最新的考古資料對全省歷史進行了全新梳理。比如寧波余姚井頭山遺址,第一次被納入常設展陳序列。

省博之江館通史展入口

省博之江館通史展入口

我們可以在這里看到井頭山遺址出土的骨器、石器等勞動工具,以及標志性的海洋貝殼。省博在該展區挖了三個“坑”,其中兩個坑展示的是8000年前人類吃剩的貝殼,一個坑用現代貝殼做對比。你會發現,人類實在太能吃了,海鮮個頭越吃越小……

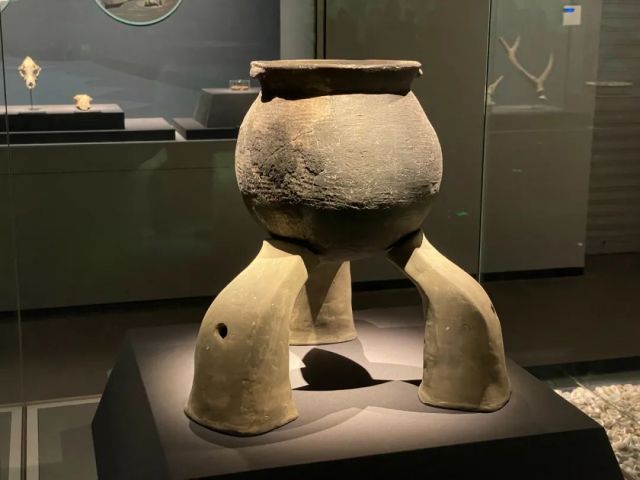

擁有獨立展柜的是井頭山那件很有代表性的“帶支腳的陶釜”,一般認為,它是用來煮粥的。

帶支腳的陶釜

帶支腳的陶釜

省博還從考古現場“切”來一塊剖面,顯示地層分布埋藏情況。井頭山遺址作為我國沿海地區目前發現的埋藏最深、年代最早的貝丘遺址,為研究早期沿海人類生產生活情況提供了重要的資料。

腳底是貝殼“坑”

腳底是貝殼“坑”

為了讓大家了解更多出土文物,地層前還設有一塊透明投屏,動態顯示文物信息。

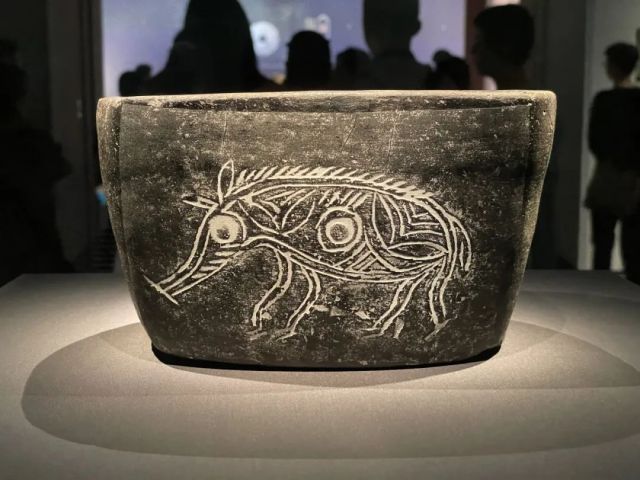

經過井頭山,河姆渡“無縫銜接”。在以前的武林館,河姆渡文物僅擁有一個轉角的展柜,而在之江新館,以一個廳的體量取代。豬紋陶缽、稻穗紋陶缽、雙鳥紋象牙蝶形器、蠶紋象牙端飾、木鳥形器、漆木碗這些在河姆渡文化中熠熠生輝的6件文物,均擁有獨立展柜,觀眾可繞行觀看。

過去不可見的文物背面全方位展示于人前。很多人這才知道,豬紋陶缽的背面還有一只小豬;而雙鳥紋象牙蝶形器(俗稱“雙鳥朝陽”“雙鳥舁日”)的背面制作粗糙,中間有可以捆綁器柄的縱向凹槽,加上器身上大小不一、可能用于穿繩的小孔,說明它以前可能被吊掛使用。

豬紋陶缽和雙鳥朝陽

豬紋陶缽和雙鳥朝陽

得益于疏朗的布局,文物故事的講述不再局促。多媒體動畫,分門別類的展柜,精致的打光,加上互動展區,河姆渡文化以一種更加完整、更有尊嚴的方式被展示出來。

在浙江通史脈絡中,寧波的閃光點很多。二樓通史展廳,我們還能看到阿育王塔、象山港出土的宋代青釉碗、保國寺大殿模型,以及王陽明、朱舜水、黃宗羲、萬斯同、全祖望等許多文化名人的相關內容。近代鎮海的海防戰爭,和豐紗廠的工業振興也由文物與圖片相結合的方式娓娓道來。

保國寺大殿模型

保國寺大殿模型

海洋、青瓷、紅妝文化分設專題館

之江館的三樓、四樓都是專題展廳。三樓包含海洋館、青瓷館、紅妝館、名人館、宋韻館五個廳,四樓是書畫館、富春山居圖的專題館,還有一個古琴館。看看名字就知道,很多“老朋友”又要出現了。

海洋館是之江館新增的一塊內容,展陳名字叫“向東是大海——浙江海洋文化陳列”。在這里,我們能看到寧波文旅部門為賀新館開館特別出借的一件文物:羽人競渡紋銅鉞原件。

羽人競渡紋銅鉞

羽人競渡紋銅鉞

其實,這件文物原件極少公開展出,一般看到的都是復制品。據了解,這次原件在之江館也僅展出三個月左右,要看的朋友還需抓緊。

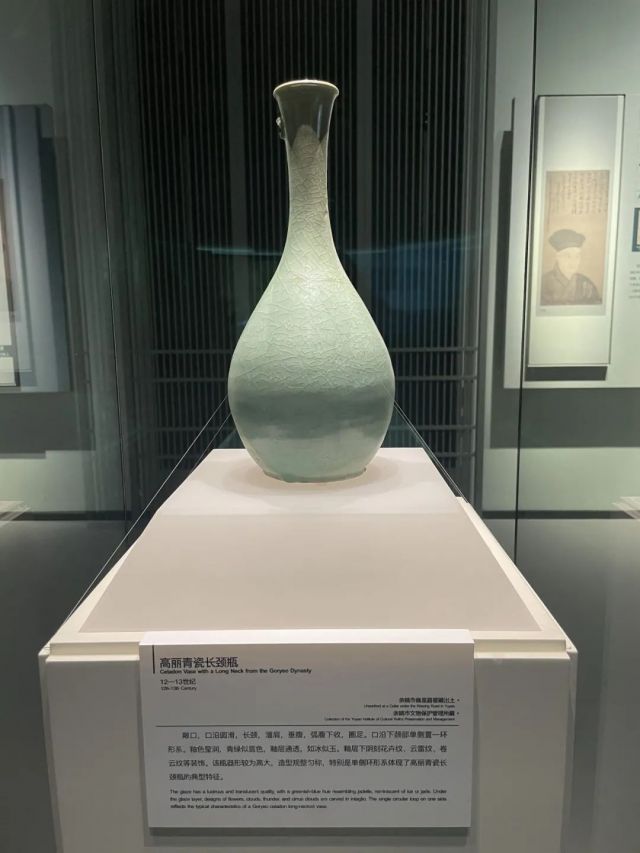

在海洋館,我們還能又一次見到井頭山、河姆渡的文物,以及從上林湖、東錢湖經寧波古港走向海外的越窯青瓷。余姚市文物保護管理所出借的巍星路出土窖藏之高麗青瓷長頸瓶,也正在展出行列,釉色瑩潤,如冰似玉。

高麗青瓷長頸瓶

高麗青瓷長頸瓶

青瓷專題館的展覽名字則叫“江南秘色——浙江古代青瓷陳列”。如題所示,這個廳的顏色非常清爽,故事從早期越窯青瓷講到后期的龍泉窯,脈絡清晰,視覺清透,也很“出片”。

其中還有一個柜子,可以讓人觸摸瓷片的質感,從原始瓷到成熟的青瓷,工藝如何演進,手感會告訴你。

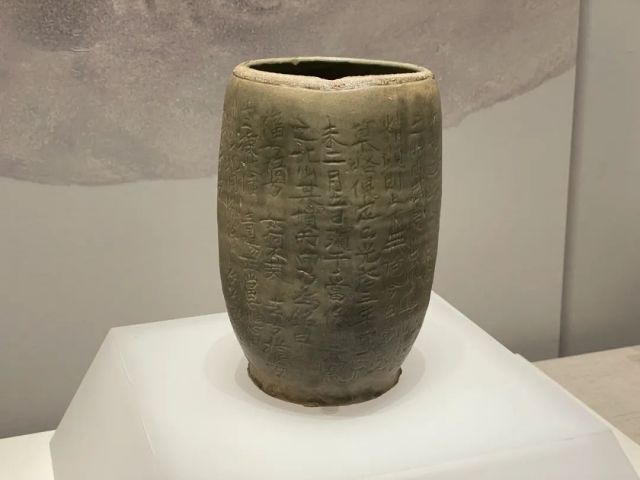

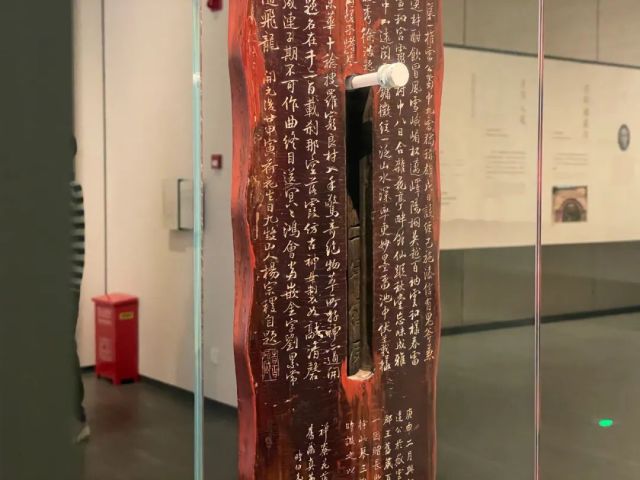

青瓷廳,有兩個越窯青瓷墓志罐值得一看。一個是“唐咸通七年(866)”的產物,罐體陰刻“潁川府君墓銘”,360余字中有“明州慈溪縣上林鄉石仁里”等語。另一個罐子更加有名,是唐光啟三年(887)的,上面有“貢窯”二字,是唐代上林湖燒造貢窯的實物依據,有很高的學術價值。

上有“貢窯”二字

上有“貢窯”二字

紅妝館原來在浙博武林館也有,現在整體“搬遷”到了之江館。這個廳牢牢占據C位的是著名的萬工轎。萬工轎存世好幾頂,寧波博物館有一頂、天一閣有一頂、上海歷史博物館有一頂,而浙博的這一頂是其中工藝最精美、最豪華的。

據介紹,浙博的這頂是上世紀50年代從寧海征集來的,轎杠上可以看到“聚成號”的轎行名稱。對這頂花轎最了解的當屬浙江省博物館工藝部主任范珮玲,本次花轎“搬家”,便是她與同事們一一拼裝。

萬工轎專柜

萬工轎專柜

范珮玲是寧波象山人,其外婆當年便以“十里紅妝”出嫁。自1985年從杭州大學文博專業畢業,范珮玲一直在浙江省博物館從事浙江民俗、漆木器的研究工作。為籌辦1987年的“浙江婚俗展覽”,她曾專程回到寧波調查“聚成號”萬工轎的使用情況,了解與花轎相關的寧波婚俗。她所得到的一手資料,構成了省博紅妝館展陳的基礎。

許多精品文物由寧波籍藏家捐贈

在之江館,我們還能見到許多寧波籍藏家捐贈文物。

二樓臨展廳,正在展出的是“桑梓漆緣——曹其鏞夫婦捐贈漆器展”。曹其鏞先生祖籍寧波,1939年出生于上海,是香港實業家曹光彪長子、旅港鄉賢、永新控股集團有限公司副董事長。

漆器展廳

漆器展廳

曹先生和夫人曹羅碧珍女士醉心收藏,尤其是對中國古代漆器藝術品的收藏,品類齊全,為世人矚目。更為難得的是,曹先生夫婦一直致力于慈善事業,熱愛家鄉,回報桑梓,2012年起香港曹其鏞夫婦向浙江省博物館捐贈漆器三次,捐贈文物數量共計162件(組),填補省博多項古代漆器的收藏空白。

適逢浙江省博物館之江新館開館,曹先生再次向浙博無私捐贈出一件漆器精品——當代剔紅《清明上河圖》座屏。1995年由中國工藝美術大師文乾剛設計,歷時一年創作完成,是國內唯一的清明上河圖題材巨幅雕漆屏風。

曹其鏞夫婦捐贈的宋元黑漆盞托

曹其鏞夫婦捐贈的宋元黑漆盞托

在之江館四樓,還有一個古琴館。其中,包括“彩鳳鳴岐”在內的14張古琴同樣由寧波藏家捐贈。他叫徐桴,浙江寧波人。

早期,這批古琴為近代著名琴學大師楊宗稷所藏,1931年,他逝世之前,通過友人介紹,把部分愛琴售予了當時在上海任職的政要徐桴。徐桴愛琴,且是民國時期江浙財團的核心人員,有能力守護珍貴的古琴。1935年,徐桴把這批古琴運抵位于北侖塔峙岙的住宅,使它們在戰亂中得以幸存。

1953年,塔峙圃藏琴中的14張被徐桴的親屬送至鎮海文物管理委員會,后移交浙江省文物管理委員會,進入浙江省博物館收藏。

懸掛展示后可以看見琴腔里的字

懸掛展示后可以看見琴腔里的字

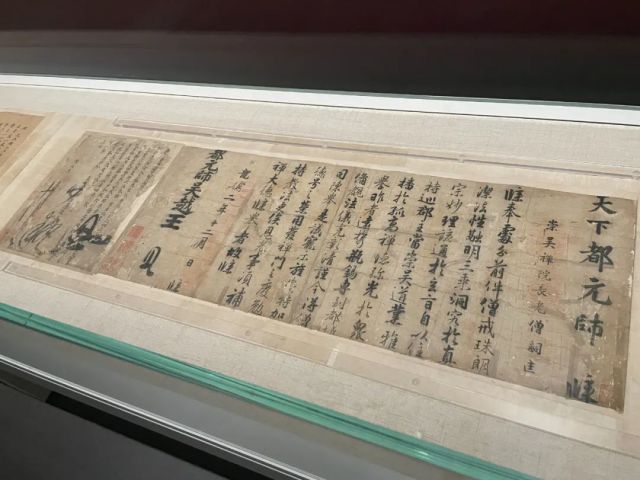

另外,在三樓名人館錢镠展中,也有一件重量級捐贈,是1959年浙江象山錢氏后裔錢渭昌捐給省博的吳越國錢镠、錢俶批牘合卷。該卷內容是錢镠發給崇吳禪院的牒文,及錢俶批字的寶慶寺僧上奏的表文。文書上留有吳越國王錢镠與錢俶的簽名畫押,既是極罕見的錢王墨跡,也是研究吳越國佛教的重要史料。

錢镠、錢俶批牘合卷

錢镠、錢俶批牘合卷

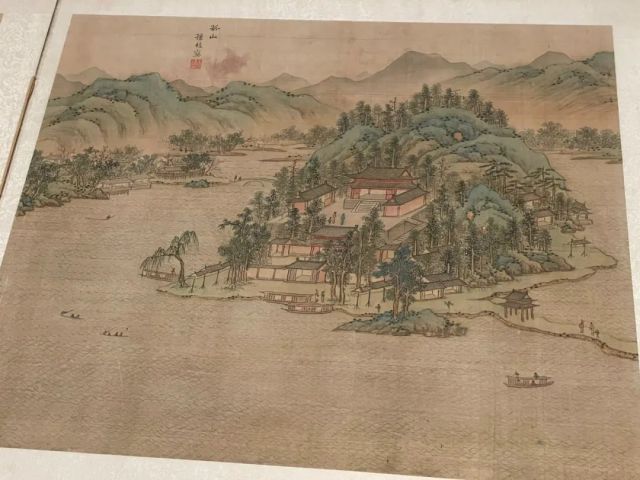

在四樓書畫廳,另有天一閣臨時借展書畫元代吳鎮《雙樹坡石圖軸》、明代張路《松下步月圖軸》、明代孫枝《西湖紀勝圖冊》;另有省博館藏的明代呂紀《錦雞山茶圖軸》、王陽明《行書詩卷》、張蒼水的《行書獄中詩稿卷》,皆為真跡,值得一觀。

《西湖紀勝圖冊》之“孤山”一頁

來源:

微信公眾號:會獎CMIC

微信公眾號:會獎CMIC打開手機微信“掃一掃”